Arq. - Innova

¨Arquitectura coherente...¨

CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES

Blocks

Publicacion: n° 1

PLANIFICACION ESTRATEGICA URBANA EN SUDAMERICA

Arq. Geber Yábar Vega

CAP: N° 10807

Decía el escritor colombiano Alvaro Mutis que no hay una profesión más sagrada que la del arquitecto y la del urbanista ya que su quehacer profesional se liga a pensar en el hábitat humano y su convivencia a través del tiempo…

La ausencia de planificación en la toma de decisiones, para los proyectos e infraestructuras, de una ciudad, no son algo inherente a las ciudades latinoamericanas aunque si es un problema común de muchas de ellas. Los casos exitosos de Curitiba (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Medellín (Colombia) y Rosario (Argentina) entre otras, indica que si es posible revertir una tendencia indeseable de improvisación y retomar un camino pensando en pasos graduales y consecuentes en función de un objetivo común de mediano y largo plazo.

Ninguna ciudad se construye sumando ocurrencias o propuestas aisladas a lo largo del tiempo, sin el criterio de quienes piensan en la ciudad. El resultado es un pastiche indescifrable o peor aún ingobernable. Se van construyendo grandes ciudades y pequeñas polis cada vez más anodinas y de menor significado y coherencia funcional.

Definición de planificación estratégica:

La planificación estratégica o “crecimiento inteligente” es el crecimiento económico que se vincula con la calidad de vida. La calidad de vida es un método general para medir el efecto que las condiciones sociales, económicas y ambientales tienen sobre la vida en una ciudad. La planificación estratégica es un método para aplicar soluciones a largo plazo a los problemas que aquejan a la ciudad. Estos pueden incluir la planificación de los usos del suelo y los planes generales futuros para la ciudad. En general es una herramienta para influir en el carácter del desarrollo económico en el futuro (Portney, 104).

La planificación estratégica es un método sistemático de manejar el cambio y asegurar un futuro positivo para la ciudad. La planificación es un proceso creativo que es la base para la acción integrada a largo plazo. La planificación establece un sistema para la valoración y la identificación de los cursos de acción, un sistema que incorpora el riesgo y las variables económicas en un proceso continuo y global.

Los proyectos urbanos son una forma de la planificación estratégica y un método para la iniciación de cambios positivos dentro de la ciudad. Un proyecto urbano, como es descrito por R. López Rangel, es un proyecto arquitectónico, proyecto urbano y planificación de un sector que toma en consideración a los actores sociales involucrados. En su aplicación más ideal, un proyecto urbano sería una expresión de la voluntad cultural y política de la sociedad, articuladas a través de un programa espacial. En otras palabras, una representación física de un legado cultural a través de la transformación urbano-arquitectónica.

La planificación estratégica de los gobiernos locales son experiencias valiosas que pueden compartir los responsables de planificación de todo el mundo.

Las ciudades nunca habían estado sometidas a tanta presión: fluctuaciones en la población, migración, crecimiento económico, recesión mundial, escasez de recursos, desindustrialización, degradación del medio ambiente y cambio climático, entre las más destacadas. Los dirigentes locales también juegan un papel importante

mediante su compromiso con los objetivos globales.

La necesidad de planificación nunca había sido tan apremiante. Alrededor de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades, un porcentaje que se calcula que llegará al 60% en un par de décadas según la ONU (ONU Habitat 2009). En particular la meta 3 del ODM 7 que se relaciona estrechamente con el desarrollo urbano, reducir en la mitad hacia 2015 la población que no tenga acceso al agua potable y al saneamiento, está lejos de alcanzarse. Los dirigentes de las ciudades, independientemente de que se encuentren en países desarrollados o en desarrollo, tienen que prepararse.

• La planificación estratégica proporciona una metodología que ayuda a identificar las fortalezas y debilidades, mientras se definen las principales estrategias para el desarrollo local.

En el proceso de toma de decisiones, la planificación estratégica ayuda a elegir los objetivos adecuados que guían y conducen hacia esa visión colectiva de futuro diseñada con la participación y colaboración de los ciudadanos y otros actores. La planificación estratégica no es lo mismo que la planificación urbana. Es un proceso que complementa otros instrumentos de planificación y que suele dar como resultado la Planificación Estratégica Urbana (PEU). El ordenamiento territorial, la planificación urbana o la planificación de desarrollo integral suelen ser instrumentos legalmente vinculantes o leyes. En cambio, las estrategias son instrumentos flexibles de orientación a largo plazo que permiten su revisión y adaptación a las circunstancias cambiantes.

• La planificación estratégica aporta dimensiones adicionales a la planificación técnica y ayuda a establecer prioridades que permiten asignar eficazmente los recursos.

Una PEU a menudo se centra especialmente en puntos clave en los que se maximiza el impacto, como el crecimiento económico. Sin embargo, una Estrategia de Desarrollo Urbano es también útil en situaciones opuestas, por ejemplo, si una ciudad debe planificar la reducción de sus recursos por una disminución de la población. Incluso en casos en los que ya existen planes sectoriales o espaciales –por ejemplo, de regeneración urbanística– la planificación estratégica aporta un valor agregado, ya que incrementa la probabilidad de alcanzar los demás objetivos, racionaliza el proceso de planificación y garantiza que todos los objetivos sean complementarios y no compitan entre sí o entren en conflicto. Al mismo tiempo, los planes estratégicos, como ya se dijo, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, pues adoptan una perspectiva holística integrando aspectos más amplios de la dinámica urbana y metropolitana.

• Los planes estratégicos urbanos permiten implicar a una mayor variedad de actores, en especial de la comunidad y del sector privado.

Dado que, en democracia, los gobiernos locales responsables ante sus comunidades, la planificación estratégica mejora la comunicación. El resultado es un mayor compromiso de las comunidades en base a sus derechos y deberes, por ejemplo, el respeto de las leyes y el pago de impuestos, pero también mediante nuevas formas de colaboración cuando las comunidades intervienen como organizaciones sin fines de lucro en la prestación de servicios. El sector privado se ha convertido en un actor importante en la planificación y el desarrollo urbano en todo el mundo. La colaboración entre los sectores público y privado no sólo ofrece oportunidades a los inversores sino que aumenta la credibilidad y realza el perfil y el prestigio de las partes, tanto del sector público como del privado, mediante una “garantía” bilateral.

Al mismo tiempo, "la planificación estratégica transforma el concepto del gobierno como motor del sector público y proveedor de soluciones a los problemas, hacia una idea de gobernanza (...) que promueve la movilización de una pluralidad de actores con intereses, objetivos y estrategias diferentes e, incluso, en competición". (Albrechts, Louis

(2004): Strategic planning re-examined) "

• Los procesos de PEU se basan en entender y desarrollar todos los aspectos de la ciudad al integrar intereses técnicos, medioambientales, políticos, sociales y económicos en el mismo territorio.

La gráfica muestra el concepto de la ciudad como un sistema, como los describe la Estrategia urbana y sobre gobiernos locales del Banco Mundial. Los sistemas de ciudades exitosos necesitan de entornos urbanos seguros y sostenibles, mercados estructurados de tierra y vivienda, políticas orientadas a los pobres y el apoyo a las economías urbanas. Esta descripción es un paso importante que refleja la apertura creciente de las partes interesadas para trabajar con las ciudades. Dada la dinámica y alta sensibilidad de los sistemas urbanos, se debe enfatizar el papel central que juegan la gobernanza y los dirigentes locales en el manejo del desarrollo y de las transformaciones radicales.

En las reuniones de la Comisión PEU de CGLU en Estambul en 2008 y en Guangzhou en 2009, se celebró un debate en relación a este tema con las siguientes conclusiones: La inclusión es crucial en la planificación estratégica urbana. Las estrategias buscan nuevas formas de implicar a los actores para garantizar que todos los residentes tengan la capacidad y la oportunidad de compartir los beneficios sociales de la ciudad. Además, es esencial que las estrategias locales se apoyen en los valores culturales ya que, aunque intangibles, estos valores son fundamentales para motivar y promover un sentimiento de apropiación de la ciudadanía y son la base de una mejor calidad de vida. Una comunicación transparente y regular ayudará a construir una estrategia basada en estos valores. Sólo de esta manera se puede facilitar la identificación de la ciudadanía con la estrategia, lo que garantizará el seguimiento y el mayor impacto de todas las acciones, independientemente de la duración de los gobiernos. La PEU ayuda a mejorar la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo urbano, combinando una visión a largo plazo con acciones a corto plazo que tomen en consideración los recursos naturales y su valor. Esto está estrechamente relacionado con el medio ambiente y el territorio a través de la estructuración del espacio y el uso del suelo, y determina los modelos de crecimiento y de conectividad. El diseño de las ciudades, del espacio y de los servicios públicos contribuye a evitar la segregación y facilita la diversificación funcional de todas las áreas urbanas. La productividad económica de la ciudad puede mejorarse gracias a estrategias a largo plazo que apoyen a las empresas y al comercio local a fin de estimular la competitividad de la ciudad y crear puestos de trabajo que permitan a los residentes ganarse la vida. Las Estrategias de Desarrollo Urbano pueden no centrarse en la aplicación de todos estos aspectos, pero si la estrategia de planificación perdura en el tiempo, probablemente todas estas cuestiones deberían ser abordadas.

¿Cómo se hacen los planes estratégicos?

Sin profundizar aquí en las metodologías de PEU, de nuestros estudios de caso podemos identificar que un ciclo de programación consta por lo general de tres grandes etapas de desarrollo, las cuales fueron sistematizadas por el subgrupo de Estrategias de Desarrollo Urbano de la Alianza de Ciudades. El gráfico muestra que el proceso de PEU es una planificación de metodología cíclica que no se acaba cuando los proyectos y actividades se implementan. La PEU se basa en una buena comunicación, seguimiento y evaluación e institucionalización que ayuda a revisar constantemente la evaluación, planificación y aplicación con el fin de mejorar el rendimiento.

Cuatro ejemplos de buenas prácticas de experiencias de planificación estratégica local:

En las últimas décadas, varias ciudades sudamericanas se han destacado particularmente por los procesos de planeamiento urbano y de transformación que han vivido, a partir de la formulación de planes, programas o proyectos. Dentro de ellas, Curitiba (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Medellín (Colombia) y Rosario (Argentina) son referentes principales a considerar como ejemplos de intervenciones relevantes y sostenidas en el tiempo, ya que sus planes se concibieron para el mediano y largo plazo y no han permanecido en los papeles sino que se materializaron produciendo grandes cambios en el territorio.

Han trabajado enfatizando distintos enfoques, ejes, prioridades o perfiles, pero tienen en común que las acciones han sido llevadas adelante con una mirada integral y en las que no sólo se ha trabajado sobre el espacio físico sino también atendiendo a las cuestiones sociales.

Algunas de sus acciones han sido tradicionales y otras tomaron formas innovadoras, pero en todos los casos han ido más allá de intervenciones aisladas y del mero dictado de normas de regulación urbanística, trabajando activamente en la transformación de la ciudad existente y en la planificación de su expansión.

Estas cuatro ciudades defendieron los espacios públicos, priorizaron el transporte masivo, recuperaron sus centros históricos e integraron a la gente delas periferias, mantuvieron la continuidad entre cada una de las gestiones ediles y, quizás lo más importante, construyeron cultura ciudadana. Hoy son ejemplos tangibles para demostrarnos que una ciudad como Tacna también puede cambiar.

Presentación de las cuatro intervenciones:

• Ciudad de Curitiba

Es la capital del Estado de Paraná, Brasil y cuenta con aproximadamente 1.800.000 habitantes en la ciudad y 3.500.000 con su región metropolitana.

En Curitiba la Planificación Estratégica tiene una larga historia ya en el año 1965 se había elaborado un Plan Preliminar de Urbanismo y se había creado el IPPUC -Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba-, que ha trabajado desde entonces y hasta la actualidad junto al Municipio en el diseño y aplicación de los diferentes proyectos.

Curitiba se destaca principalmente por su Sistema de Transporte Público Integrado, organizado en corredores estructurales sobre los que se ha inducido la densificación habitacional y comercial. Los corredores estructurales son formados por un sistema trinario: una calle central con tres pistas, en el centro un doble carril exclusivo para ómnibus y dos vías adyacentes de tránsito lento; más dos calles externas en sentidos opuestos, con características de tránsito de flujo continuo, denominadas vías rápidas. La adopción de este modelo ha posibilitado la implantación de un sistema de transporte masivo adaptable a la densificación progresiva.

En este modelo de expansión urbana lineal, el transporte público, el uso del suelo y el sistema vial integrado pasaron a ser usados como instrumentos de ordenamiento físico-territorial del Municipio.

Curitiba es también reconocida por su accionar en lo vinculado al Medio Ambiente, siendo la primera ciudad brasilera que posee una Universidad de Medio Ambiente, la cual está ubicada en terrenos que se encontraban deteriorados por actividades de extracción de tierras. También la cantidad de espacios verdes, el trabajo de conservación de los ecosistemas y sus bici-sendas, la distinguen del común de las ciudades latinoamericanas.

• Ciudad de Guayaquil

Está ubicada junto al Océano Pacífico, es la ciudad más poblada del Ecuador con casi 2.500.000 habitantes y es la capital de la Provincia de Guayas.

En 1992 Guayaquil comienza un proceso de desarrollo integral que deja atrás la imagen de ciudad con graves problemas de organización y se inicia entonces un proceso de transformaciones físico-urbanas, del cual se pueden destacar los siguientes aspectos:

- La evolución que ha tenido el modelo de gestión. El nuevo modelo administrativo se caracterizó por su fortaleza, orden y transparencia y por las fuertes alianzas entre el sector público y el privado en la administración de obras en el espacio público.

- El cambio referente a la movilidad pública y la infraestructura vial. La realización de obras anheladas por décadas permitieron proveer a la ciudad de una infraestructura vial que garantizaba una correcta y cómoda conectividad entre los diferentes sectores de la urbe.

- El caso del Malecón 2000. El proyecto se basó en la transformación de la zona costera en un espacio público, a fin de convertirlo en el eje principal de su desarrollo social, cultural y productivo. Para la realización de este proyecto se creó la Fundación Malecón 2000, encargada de proyectar, ejecutar y administrar el proyecto.

- El proceso de Regeneración Urbana. Consiste en la reconstrucción, remodelación, transformación y mejoramiento de los bienes municipales de uso público; y el mejoramiento y la transformación de inmuebles de dominio privado, mediante la ejecución de trabajos por parte de la Administración Municipal tendientes a renovar y revitalizar su valor arquitectónico y paisajístico.

• Ciudad de Medellín

Capital del Departamento de Antioquia, Colombia, situada en el Valle de Aburrá en la Cordillera de Los Andes y atravesada por el Río Medellín. Posee 2.300.000 habitantes aproximadamente. Dentro de los Planes Estratégicos que son renombrados, el de Medellín se destaca por tener un enfoque diferente, aspira a ser competitivo y solidario.

A partir de un proceso de participación ciudadana directa, se crea el Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011 “Medellín es Solidaria y Competitiva”, donde el Desarrollo Humano Integral constituye el fin último y superior que persigue el conjunto de acciones propuestas en este Plan.

En Medellín se han implementado formas innovadoras de actuación urbana, capaces de enfrentarse a los temas más complejos y profundos como la exclusión, la pobreza, la fragmentación de ciudades y territorios. Entre las intervenciones pueden destacarse:

- la construcción de grandes parques, bibliotecas y escuelas, que surgen como verdaderos monumentos en medio de los barrios más deteriorados,

- los novedosos medios de transporte que vertebran y recrean espacio público, utilizando el cable carril como sistema de transporte que integra zonas que se encontraban prácticamente aisladas,

- los centros de apoyo a emprendimientos económico-sociales que se instalan en territorios deprimidos como piezas urbanizadoras;

- los puentes que vinculan física y simbólicamente sectores en donde la violencia era lo cotidiano.

Varias de estas intervenciones, se han realizado a través de los llamados Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que constituyen un modelo de intervención cuyo objetivo es transformar positivamente, desde los componentes social, físico e interinstitucional, un territorio determinado, al incorporar todos los elementos del desarrollo de forma simultánea y planeada, mediante obras de infraestructura que cumplan con los más altos estándares de calidad y con el ingrediente de la participación comunitaria para garantizar su sostenibilidad. Del diseño, gestión y ejecución de los PUI, se encarga la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) que pertenece al propio Municipio de Medellín.

• Ciudad de Rosario

Está ubicada a orillas del Río Paraná en la Provincia de Santa Fe, Argentina, y tiene 1.300.000 habitantes aproximadamente.

En el año 1996, comienza a desarrollarse el Plan Estratégico Rosario (PER) que facilitó el abordaje de problemáticas de alcance metropolitano, tales como la movilidad urbana, el tratamiento de residuos, la explotación de recursos naturales y las obras de infraestructura e intervenciones urbanas de gran alcance.

En el proceso de diseño del Plan, jugó un rol importante el espacio de intercambio de experiencias que representa CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), tanto en lo técnico como en lo político.

El PER se aprobó en el año 1998, y presentó una metáfora que permitió recuperar la utopía, proponiéndose como visión: “Rosario, una ciudad sustentada en el trabajo y la creación, con oportunidades de vida y de progreso para todos sus habitantes, que recupera el río y se constituye en punto de integración y encuentro en el MERCOSUR”.

A partir de esta visión se desarrollaron unas líneas estratégicas que luego se convirtieron en 72 proyectos ambiciosos, de los cuales logró cumplimentarse el 80%. Entre las intervenciones urbanas más importantes que implicaron la aplicación de los proyectos que componían el Plan Estratégico, puede destacarse la recuperación de las áreas ribereñas, basadas en un proceso de recuperación de terrenos fiscales en manos del ferrocarril, que implicaron demolición de los muros que separaban a la ciudad del río. Fue así que se logró transformar un área prácticamente pasiva en el principal espacio público de la ciudad, que actualmente funciona como centro de recreación y en el que se realizan importantes actividades culturales.

En 2008, a diez años de la aprobación del PER, la ciudad decide abordar una vez más el proceso de planificación estratégica, y en el 2009 presenta su Plan Estratégico Rosario Metropolitana (PERM+10), desarrollado desde una perspectiva de Ciudad Metropolitana, abarcando ahora a la ciudad y su región.

Conclusiones: Los factores de éxito de un Plan Estratégico en América Latina

Encontramos entre los principales factores de éxito:

• La existencia de gobiernos locales fuertes. Es decir con importantes competencias y recursos que impacten el desarrollo urbano, y así disponer de capacidad de convocatoria social.

• La presencia de un importante capital social inicial en la ciudad, y la tradición de cooperación pública y privada, y de participación ciudadana facilita y favorece la comprensión y la apropiación ciudadana de la planificación y el desarrollo de proyectos estratégicos.

• Liderazgo democrático relacional. La existencia de un importante liderazgo de la persona que presida el gobierno local y que éste sea relacional y promotora de la acción ciudadana y no la sustituya.

• Un enfoque centrado en los retos que tiene la ciudad en su conjunto, que convoque a toda la ciudadanía en el hacer ciudad, y no se centre sólo en las competencias municipales aunque éstas sean amplias.

• Diseñar la planificación estratégica como un proceso social de organización de la ciudad y de mejora de la gobernabilidad democrática, y no sólo como un proceso técnico para identificar proyectos que puedan ejecutarse.

• Disponer de tiempo suficiente para lograr la asimilación del proceso de elaboración y renovación de la estrategia urbana.

• La existencia de una situación de grave crisis o peligro a evitar (crisis financiera en Rosario) o de una gran oportunidad para aprovechar (juegos panamericanos en Cartagena de Indias, Colombia, ayudan a iniciar un plan y a convencer a la ciudadanía con mayor prontitud, pero no asegura el desarrollo final.

• Disponer de metodologías rigurosas, flexibles y adaptadas a la realidad de la ciudad que diferencien y articulen en el proceso de participación, de la elaboración de contenidos, y el compromiso de acción para el desarrollo de los proyectos. Asimismo adecuar los recursos económicos y los medios técnicos a las metodologías de planificación que se adopten.

Principales recomendaciones a los gobiernos locales y regionales para la Planificación Estratégica en América Latina

Teniendo en cuenta los resultados positivos de la planificación estratégica, pasamos a establecer una serie de recomendaciones para mejorar el fortalecimiento de los procesos de la capacidad de organización y la gobernabilidad democrática que aportan los planes estratégicos que han tenido éxito.

• Concebir la planificación estratégica como un proceso de organización social y de gobernabilidad democrática para que la ciudad afronte sus retos

Debemos concebir fundamentalmente la planificación estratégica como un proceso social de organización urbana. Es decir, el diseño y gestión del proceso social que se desarrolla para la elaboración impulso y renovación de la estrategia urbana debe adquirir mayor relevancia que la simple identificación y ejecución de proyectos, que es lo que constituye tradicionalmente el plan. Los resultados en términos de capital social e institucionalidad democrática son de mayor perdurabilidad y alcance que la ejecución de proyectos, aunque sin ellos no se pondría en marcha el proceso)

• La estrategia metropolitana y regional debe compatibilizarse con la de la ciudad

El área metropolitana y también la región deben entenderse como una red de ciudades y municipios interdependientes que deben articularse a partir de la inserción de cada municipio en el conjunto metropolitano.

• Entender el resultado del proceso de planificación como un Marco Estratégico de Referencia para todos los actores y sectores de la ciudadanía

Un Marco Estratégico tiene tres componentes esenciales: El modelo o visión de ciudad, las estrategias de transformación de la situación actual a la posible y deseable, y los proyectos estructurantes y programas de actuación prioritarios que son el motor de la estrategia en unas condiciones determinadas.

• Destacar los valores de la ciudad y los valores cívicos de la ciudadanía en la estrategia

Una estrategia urbana no sólo debe contener los elementos de competitividad basados en las infraestructuras y servicios y en la formación de capital humano, debe ir dirigida también a fortalecer el capital social y político de una ciudad. El progreso de una ciudad depende de la capacidad de poner en valor los recursos (sociales, infraestructurales, tecnológicos, económicos y medio ambientales) por parte de los agentes económicos y sociales, las instituciones y la ciudadanía. Una ciudad se caracteriza por una “personalidad propia”, por unos valores que la hacen reconocible a nivel externo e interno y, por tanto, atractiva para el talento, la tecnología, el turismo y las inversiones. Una ciudad se debe posicionar por sus valores propios y positivos. El sistema de Percepciones o Ideas, Valores y Actitudes y Valores (el denominado IVA cívico y cultural de la ciudad) de una ciudad existe e impacta en el progreso y la calidad de vida personal y colectivo y por ello debe ser conocido y reconocido.

• La importancia de singularizar la estrategia: el papel del análisis histórico

Uno de los problemas que ha tenido la planificación estratégica en América Latina es la similitud entre los planes estratégicos. Como se señalaba anteriormente un marco estratégico debe ser amplio pero debe articularse a partir de los temas claves y diferenciadores de una ciudad. Aunque son elementos comunes, juegan un papel distinto en cada ciudad, y se configuran de muy distintas maneras. Las ciudades exitosas no imitan la estrategia de las demás sino la que se descubren. Descubrir la propia estrategia entre otras dimensiones a tener en cuenta: análisis en rigor del entorno social, económico, tecnológico y cultural, desarrollar un trabajo de clara identificación de las necesidades y retos de los distintos sectores, etc. es preciso analizar el desarrollo de la ciudad a través de la historia.

• Relativizar las buenas prácticas y abrirse a la innovación

En relación con el punto anterior, los planteamientos estratégicos no deben imitar sino innovar. En América Latina la planificación puede tener unos objetivos comunes en las distintas ciudades como son: La elaboración de una estrategia compartida coherente, singular y factible de realización, la mejora de la cooperación pública, privada y ciudadana, y el fortalecimiento de una participación basada en el

compromiso cívico de la ciudadanía.

• Articular mejor la planificación estratégica con la urbanística y territorial

La planificación estratégica y la urbanística deben contemplarse de manera coordinada. Se recomienda que la estrategia surgida de un proceso de planificación estratégica se entienda como un marco de referencia común para todas las estrategias y actores de la ciudad, y muy en especial para la planificación urbanística y territorial. La PEU debe contener los objetivos principales y los principales proyectos territoriales (sin ubicar territorialmente dado que ello es competencia del plan territorial) para la competitividad y la calidad de vida de laciudad y la región.

• Dar mayor importancia a los valores del territorio y en especial las áreas rurales de los municipios

Es aconsejable que el Plan estratégico no sólo sitúe objetivos y proyectos sobre el territorio (que posteriormente habrá que localizar debidamente en el plan territorial), sino que asuma las oportunidades que le proporcionan los valores de un territorio, la existencia de ríos, litorales marítimos, lugares de valor paisajístico entre núcleos poblacionales, etc. En esta perspectiva y dada la gran extensión de los términos municipales que combinan los núcleos urbanos con zonas rurales, es preciso abordar integralmente aunque con un trato singularizado las zonas urbanas y rurales.

UN MODELO DE URBANISMO SOCIAL, COMO EJEMPLO REAL DE DECISIÓN POLITICA

QUE LOGRA LA TRANSFORMACION URBANA-SOCIAL PROFUNDA, APLICADO EN TACNA

Publicacion: n° 2

Arq. Geber Yábar Vega

CAP: N° 10807

“La política urbanística debe trascender de la preocupación, casi exclusiva, por la ordenación del territorio y la arquitectura. Necesitamos puntos de vista que coloquen al ser humano en el centro del discurso, para lo que debemos propiciar aproximaciones multidisciplinares al fenómeno urbano. Para ello hemos apostado por el urbanismo social que pone los instrumentos y recursos del urbanismo al servicio del ser humano y que bebe también de las fuentes de un urbanismo cívico que tiene como grandes pilares la transparencia y la participación ciudadana. Se trata, en definitiva, de un modelo de urbanismo sostenible, transparente y participativo, que busca proteger a los más débiles, que se preocupa por el pleno desarrollo de todos los barrios de la ciudad, que apuesta firmemente por la construcción de vivienda protegida y que quiere mejorar la calidad de vida de nuestra generación, y de las generaciones que nos van a suceder.

Y lo mejor de todo esto es que el urbanismo social es, en Sevilla así como en Medellín, una apuesta en términos reales, y no teóricos.”

(Gómez de Celis, Alfonso Rodríguez. Urbanismo social, el PAIS.com, edición de Internet,12/09/2008,http://www.elpais.com/articulo/andalucia/urbanismo/social/elpepiespand..,Consultada 16 de julio de 2010.)

A continuación, expondré brevemente, como este modelo de urbanismo social, fue tomado en cuenta para la transformación de la ciudad de Medellín.

MEDELLIN: “UNA APUESTA EN TERMINOS REALES”

La ciudad de Medellín en Colombia ha pasado de sufrir durante años la violencia y el narcotráfico a convertirse en una ciudad pujante y con gran calidad de vida. Este logro, que merece ser evaluado, tuvo su origen en las políticas municipales de acondicionamiento urbano y participación ciudadana lideradas por quien era su alcalde en esa fecha: el matemático y profesor universitario Sergio Fajardo.

Hace mas de 3 años en Julio 2007, la Alcaldía organizó un encuentro social. El objetivo general fue conocer, reflexionar y debatir las dinámicas de transformación de la ciudad de Medellín, así como dar a conocer el modelo de intervención urbana, basado en el concepto de urbanismo social, implementado por esa administración. Este modelo comprende simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión institucional y la participación comunitaria. El evento fue dirigido a estudiantes de arquitectura, arquitectos, así como a profesionales de otras disciplinas que habían intervenido en los proyectos de transformación de la ciudad durante el periodo 2004-2007.

En la conferencia final, el profesor Fajardo, Alcalde de Medellín, expuso las razones por las que se implemento esta intervención desde el ejercicio del poder, aunque anteriormente, había sido una opción descartada. El modelo de URBANISMO SOCIAL incidió en las áreas más deterioradas de la ciudad, donde existen mayores deficiencias en educación, infraestructura y servicios.

A partir de Planear para no improvisar, se desarrolló varios tipos de trabajos previos a la ejecución de los proyectos, como revisión del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- y la elaboración de todos los planes de escala intermedia pendientes según capacidad de soporte para definir densidades. Conjunto de planes: Plan Especial de Poblado, Plan Especial del Centro: Plan Especial de Patrimonio, Plan Especial de Espacio Público y Equipamientos, entre otros.

Una parte fundamental para apoyar los aprendizajes que se derivan de los “Pactos Ciudadanos” está en las Estrategias de Animación Urbana: convocatoria a los ciudadanos a compartir y disfrutar del espacio público como un escenario de actos artísticos, culturales y educativos, que van desde un evento de ciudad como el concierto de Juanes, hasta una actuación de pequeño formato como un sketch de teatro callejero para promover el uso de un paradero.

Acciones en parques, bibliotecas y equipamientos educativos en zonas periféricas de la ciudad, dado que allí es donde hay mayor déficit de espacios públicos y servicios así como de actividades educativas y culturales. Se genera a través de estos grandes proyectos una transformación urbana y social.

Proyectos urbanos integrales (PUI), como instrumentos de intervención urbana que contemplan la dimensión física, social e institucional, que tienen como objetivo resolver problemáticas especificas de una zona definida, en el que se haya presentado una ausencia generalizada del Estado, procurando el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Vivienda social, para solucionar deudas históricas, a fin de conseguir vivienda adecuada para todos y lograr el desarrollo de asentamientos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización.

El Plan de paseos y calles emblemáticas, es decir “Conectar la ciudad”, comprendió primeramente la selección de las calles más emblemáticas de la ciudad, se planteó la interconexión de los barrios, se incidió en la recuperación de vías peatonales, creación de ambientes urbanos de convivencia social y se incluyó el trabajo de mobiliario urbano.

Según el profesor Fajardo: “la arquitectura jugó un papel muy importante en el plan, desde una decisión política y como motor de progreso para sus habitantes permitiendo la transformación real de la ciudad.”

Logros de Medellín

En más de tres años los avances han sido evidentes e incluyen: la ejecución de más de 2,700 proyectos a partir del presupuesto participativo, la construcción de 497,000 m2 de áreas públicas, 5 nuevos parques bibliotecas que atienden a 1,700,000 personas por año, la recuperación del espacio público, vale decir, el 19% de la ciudad, 6000 viviendas de interés social en 4 años, la revalorización del suelo en el área metropolitana del 18.3% en un año (2004), 54,000 transacciones inmobiliarias en un año(2006). Sin embargo, lo más resaltante es la participación de la comunidad, la identificación de nuevas áreas de oportunidades y problemáticas, el sentido de pertenencia de la comunidad con los proyectos, la presencia de la administración municipal de manera coordinada, espacios públicos que permiten el encuentro y la convivencia de los habitantes de la ciudad y lo más importante, recuperar la confianza en la ciudad, y encontrar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad. El proceso de transformación actualmente se viene consolidando con el nuevo gobierno municipal de Alonso Salazar, quien sigue apostando por las políticas de desarrollo urbano basadas en el URBANISMO SOCIAL.

TACNA: "DESARROLLO EN LA ACTUALIDAD"

Si este modelo de “Urbanismo Social”, obtiene tan buenos resultados en una ciudad que tuvo aparte tan serios problemas como la violencia y el narcotráfico, este modelo bien podría ser tomado en cuentacomo un ejemplo, digno de imitar, como buen ejemplo de políticas de gestión edil que podría llevarse a cabo en comunas locales de nuestra ciudad.

A continuación analizare el desarrollo urbano en que se encuentra la ciudad de Tacna, fruto de los últimos años de gestiones ediles, y traeré a colación los puntos claves tocados en el modelo de Urbanismo Social, aplicado en la ciudad de Medellín, para inferir como este proceso de organización social y de gobernabilidad democrática, puede lograr grandes cambios y transformaciones.

Como fotografía de escenario, Tacna, proyecta una imagen de ciudad pequeña, con gran flujo comercial, pero que todavía mantiene cierto orden y tranquilidad, aunque en los últimos años se ve un crecimiento desordenado de las áreas residenciales periféricas, y de las actividades industriales comerciales y servicios, así como un incremento preocupante de delincuencia. Así con todo, se ve una ciudad que avanza lentamente en su desarrollo, pero que aún no opera grandes cambios de transformación, en su desarrollo urbano-arquitectónico, que podrían mejorar su imagen, y así aprovechar su ubicación estratégica en el continente, para conseguir mayor impulso y protagonismo.

Pero para iniciar transformaciones y algunas rupturas de malas tendencias, se requiere planificar primeramente el territorio, y la parte urbana.

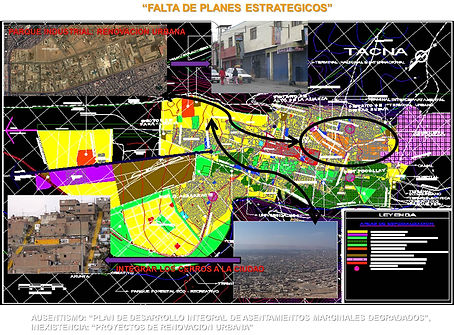

Al comenzar: nos encontramos con falencias en cuanto a desactualización de planes

- Se cuenta con el Plan Basadre (Decreto Supremo) que con aciertos y falencias deben de ejecutarse, aun así este es dinámico y por lo tanto es factible su actualización, pero es necesario la corresponsabilidad de todas las instituciones públicas, privadas y gremios en comunión.

- Se dispone de un Plan de acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna y un Plan Director de la ciudad de Tacna 2001-2010, el cual requiere con urgencia actualizarse (se cuenta con el perfil).

- Ausentismo de un “Plan de Desarrollo integral de los asentamientos marginales degradados”, con el fin de articular ordenadamente todos los sectores urbanos, principalmente en el sector del cono norte.

- Inexistencia en la identificación de proyectos de “Renovación Urbana” en zonas consolidadas, de tal forma que se pueda revitalizar sectores degradados, mediante el inicio de cambio de uso de suelo, permitiendo así, mejorar la calidad de vida de las familias.

Sobre los proyectos ejecutados, tanto viales, equipamiento urbano, recreacionales, residenciales, etc., nos encontramos que hay un déficit por subsanar y que obedecen a la falta de implementación de algunos previstos; en Plan Director de la ciudad de Tacna 2001-2010, y otros necesarios, debido a los cambios no planificados y accidentados, y que van de la mano, con el incremento sustancial de su población, mucha de ella migratoria. Existe:

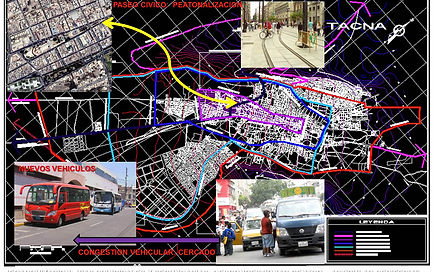

- Falta de acciones para el ordenamiento vial y de transportes: jerarquización de vías principales y secundarias que logren la solución del problema vial generado en el centro de la ciudad, así como su conexión más directa con la periferia, a través de la determinación y habilitación de anillos viales. “Replanteamiento del Plan Regulador del Transporte Urbano.”

- Falta de tratamiento adecuado, de las calles principales de la zona monumental, como un proyecto de renovación y/o peatonalización del centro cívico urbano.

- Carencia de mayores espacios y edificios públicos culturales y educativos de calidad que sean de alcance turístico y que permitan recuperar la identidad Cultural de Tacna; estos deberán ser nuevos hitos arquitectónicos, se requiere contar con: Centro cívico cultural y de convenciones, auditorios, museos, etc.

- Ausencia de mayores espacios verdes de recreación pasiva, más aun en zonas periféricas del entorno de la ciudad, como paseos peatonales arborizados. Cabe anotar que recientemente se encuentra en acondicionamiento un jardín botánico y un cactáceo, en un sector apartado de la ciudad denominado “el Bosque”; proyectos como este se deben de seguir implementándose, en los distintos conos de la ciudad.

- El crecimiento desordenado de las áreas residenciales de la ciudad, se sigue dando en los últimos años debido a las invasiones y reubicaciones permitidas por autoridades interesadas en buscar réditos políticos, y no de acuerdo al Plan de Zonificación y Regulador de la ciudad. Existen sectores como el cono norte, donde la construcción de edificios de más de 4 pisos debe paralizarse por poseer suelos no compactos y que ante un sismo de mediana intensidad pueden ocasionar daños catastróficos.

- Ausencia de proyectos de vivienda de interés social, como quintas, complejos habitacionales y multifamiliares, sobre todo en el sector sur (Gregorio Albarracín), debido a la falta de planificación en la identificación de proyectos residenciales promovidos por la municipalidad para la inversión privada, de tal forma que se dé un crecimiento vertical de la ciudad, puesto que la ciudad se expande solo horizontalmente.

Sobre el desarrollo inmobiliario comercial, el cual posee: connotaciones particulares, que deben ser explotadas al máximo en pos de su desarrollo, como ciudad comercial y turística; aún no se aprecia edificaciones con características de riqueza arquitectónica que sea atractiva; sin duda no ha existido una visión ambiciosa que apueste en su arquitectura, como imán de atracción, por parte de la inversión privada. Construcciones como "Plaza Vea”, y el nuevo proyecto de complejo comercial “Inter Plaza” deben de incentivarse a través de la unión de PYME’s locales que potencien el desarrollo inmobiliario-comercial de la ciudad de Tacna, y de esta forma se den más inversiones privadas que fomenten la arquitectura comercial.

En cuanto a la dotación de servicios básicos como el agua, es prioritario continuar con el megaproyecto de la Planta Desalinizadora para la ciudad de Tacna, el que ya cuenta con estudios prefactibilidad. Sin embargo es necesario solicitar el apoyo del Gobierno Regional y Nacional para su financiación. Por otra parte para la ampliación de áreas verdes, se necesita la culminación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, e impulsar proyectos referidos al tema.

Primeras acciones de cambios: Rupturas y grandes transformaciones de impacto social - urbano

Debemos anotar que para que éste modelo de urbanismo social, sea aplicado correctamente se debe buscar la participación masiva de la comunidad en su conjunto, la experiencia en gestiones pasadas nos demuestran que nada se ha avanzado en la ejecución de proyectos de impacto para la ciudad; la desunión y división generalizada de su población, autoridades, gremios, etc., no han permitido el dialogo, concertación y acuerdos mancomunados a futuro que posibiliten el desarrollo planificado de la ciudad.

La municipalidadebería ser sobre todo un ente difusor y facilitador de terrenos saneados con su correspondiente habilitación urbana, a fin de atraer a la inversión privada para que esta financie la ejecución de proyectos diversos propuestos en los planes estratégicos y de desarrollo. Al final todos ganan: el gobierno local, la empresa privada y la comunidad en su conjunto que se beneficia de las obras.

El gobierno local, para apuntar a este modelo, debe ser por lo tanto; transparente, con personas honestas, con conocimiento, sin improvisación y con pasión, con una sensibilidad social y profunda. La estrategia del cambio, continúa con saber escuchar a la comunidad, a través de reuniones con la población, donde se expresen, los sueños y los ideales de una ciudad mejor.

En el caso de la ciudad de Medellín fueron las “asambleas barriales”, Esas asambleas con la comunidad, constituyeron la semilla de un proceso de participación donde la ciudad volcó todas sus expectativas y sirvió como principal insumo para que se fijara el derrotero de que todos los proyectos deben tener el componente social. Es entonces la realidad de transformar un territorio bajo un esquema participativo.

La construcción colectiva de ciudad con la participación decisiva de sus protagonistas, los propios ciudadanos, es un proceso que no sólo dura cuatro años, es un punto de partida para una visión estratégica que se fortalezca en el tiempo y que lleve implícita una verdadera política de transparencia hacia las acciones públicas que favorezcan a los ciudadanos y generen dinámicos polos de desarrollo en la ciudad.

Para lograr este producto participativo se debe contar con la intervención de profesionales de varias disciplinas que trabajen conjuntamente, imprimiendo un sello de integralidad a esta gestión. Son arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, comunicadores, y sociólogos que aportan lo mejor de su ingenio, su creatividad, su disposición de ayuda y su profesionalismo, para hacer realidad el Urbanismo Social; el cual vincula los temas sociales y culturales de bienestar con las obras físicas que son más que construcciones de cemento, de manera que la arquitectura se convierte en el motor de progreso para los habitantes de la ciudad.

La Gestión social que acompaña a los proyectos urbanos, le da preponderancia a las personas que se beneficiarán de ellos, las acerca a los mismos y las hace partícipes de estos cambios. Es la transformación de la ciudad con más espacios donde es primordial el encuentro, la integración, el respeto por el entorno y que tiene como protagonista al ser humano.

Iniciativas a considerar para aplicar: Modelo de Urbanismo Social en la MPT:

Para poder llevar a cabo correctamente un “Modelo de Urbanismo Social” que permita las transformaciones urbanas y sociales en beneficio de toda la ciudad de Tacna, es necesario que la MPT, tenga bien a considerar las sgtes puntos prioritarios:

1.- Creación de Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad: Encargada de coordinar y monitorear todos los Planes en general, y llevar a cabo asesorías y convenios interinstitucionales.

2.- Selección del componente humano profesional para el trabajo multidisciplinario en el nuevo Departamento Administrativo de Planeación de la ciudad: arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, comunicadores, y sociólogos.

3.- Puesta en marcha de la actualización de principales planes; a corto, mediano y largo plazo; Plan de catastro urbano, Plan de acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tacna y Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tacna.

4.- Empezar a coordinar con la sociedad organizada; el proceso de “Talleres Participativos”, con el objeto de identificar la envergadura de los distintos “Proyectos Urbanos Integrales” en los sectores menos favorecidos, diagnosticados en los planes anteriormente señalados.

CONCEPTUALIZANDO: UNA VIVIENDA DE CAMPO EN TACNA

Publicacion: n° 3

Arq. Geber Yábar Vega

CAP: N° 10807

La Ciudad, su historia y tradición están marcados por sus pobladores; a través de sus “huellas” que dejan impresos en el territorio, cultura, arte o arquitectura.

Al proyectar una arquitectura contemporánea; esta no debe sino hacer una alusión a la arquitectura vernácula. La alusión evidentemente no es una copia, es una transformación de la realidad expresado y decantado en formas y códigos que estén a la vanguardia del tiempo en que es proyectado. Mantener esa distancia y hacerla en términos absolutos del presente, aunque haciendo referencia a lo tradicional de una manera indirecta, sin copiar; de tal forma que la arquitectura sea una síntesis, que este en armonía con los valores tradicionales y a su vez adecuados para las sociedades contemporáneas, su identidad cultural y escala humana basado en la tecnología apropiada.

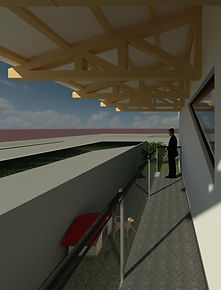

La idea del proyecto de la presente vivienda de campo se basa en poder arquitecturizar esas huellas aparentes del lugar y hacerlas reaccionar al entorno y al programa o función del proyecto. El proyecto busca rescatar la lógica de la estructura y las líneas geométricas de la forma original, pero dotándolas de una nueva expresión más actualizada, y mejorando al relación espacial exterior-interior.

Los materiales no son de una misma época: La piedra como objeto material que enmarca las historia y actividades de un pueblo. La materialidad del proyecto, en sus paredes debe poder dar el efecto de envolver la vida en su interior, permitiendo ver sus actividades y cultura. El uso de la piedra como material usado en la construcción, por ejemplo; no es antigua ni del futuro, al igual que la madera. Algunos dicen que el concreto es el barro del ayer. La tecnología apropiada debe ser aprovechada y correctamente empleada en su momento presente.

Una casa de campo o rural ha vuelto a tomar el protagonismo que se merece en los últimos tiempos. Mucha gente opta por construir o comprar una vivienda fuera de las ciudades para tener su refugio donde ir de vacaciones, de escapada de fin de semana o incluso después de la jubilación. Por supuesto que todo es diferente a lo que sucedía hace unos siglos atrás. Hoy es posible acceder a pueblos remotos por buenas carreteras, hay luz, internet, agua potable y todas las comodidades que podamos imaginar.

La gran diferencia con la ciudad es el ecosistema que rodea a la casa de campo (que además suele ser de mayores dimensiones que un piso de ciudad). Antes de elegir o construir una casa de campo, se debe tener en cuenta el lugar donde está asentada y las vistas que ofrece; desde lo más mínimo que pueda parecer; como un entorno silencioso y menos contaminado, hasta grandes paisajes como una montaña, un lago, un campo sembrado, etc. Algo que tampoco puede faltar es la conexión con el exterior, es decir, con la naturaleza.

La arquitectura campestre, se basa en la relación de esta con el exterior. Al hablar del diseño de casas de campo, se hace referencia a la edificación de viviendas funcionales y sencillas, que tienen en común ciertas características generales, como son, por ejemplo:

- Los grandes ventanales.

- Los ambientes integrados.

- La utilización de los materiales tradicionales, como son la piedra, madera y los cerámicos.

- Algunos elementos tradicionales, como por ejemplo las estufas a leña.

Una de las cosas que generalmente coinciden en las casas de campo, son las galerías, un living o estar, el cual se convierte en el protagonista de la edificación, además de la cocina, pues suelen estar unidos. Lo que nunca falta en las casas de campo, es la buena iluminación, principalmente por ventanales a través de los cuales, se tienen magníficas vistas del paisaje circundante. Suelen además tener en común, amplios espacios. Entre las características principales de la decoración de las casas de campo, se encuentran las paredes rústicas, que generalmente están recubiertas con piedra, ladrillo visto o encalado. En cuanto a los pisos, son tanto de piedra, como de cerámicos rústicos, y regularmente están cubiertos con alfombras de tejidos naturales para disminuir el frío. Son populares los techos livianos, elaborados de madera, con tejas, chapas, o quinchados, pues estos brindan el confort de la losa de hormigón, a la vez que están acondicionados con un aislamiento térmico.

El partido de la presente vivienda unifamiliar, parte de la premisa de hacer una alusión de la arquitectura típica tradicional tacneña, en términos absolutos del presente, marcando esta referencia a lo tradicional de una manera indirecta (Figura 1). Se ha reconfigurado la pequeña estancia de la familia para llevar luz y volumen a los espacios oscuros de este sitio. Las formas resultantes crean una sensación de amplitud y se adaptan a un estilo de vida más contemporáneo de tipo campestre.

La vivienda de campo ha sido concebida para una familia compuesto por cuatro integrantes: un matrimonio de adultos mayores, y dos hijos jóvenes. De acuerdo a las necesidades y gustos de los propietarios (esposos) ellos preferían que se ubique el dormitorio matrimonial en el primer nivel, conjuntamente con la zona social y de fácil acceso al área del huerto a través de un pasadizo, mientras que en el segundo nivel se ubique la demás zona intima, correspondiente a los otros tres dormitorios (Figura 2),según la premisa recogida por la pareja de esposos, y como es característica común de una casa de campo; la vivienda debía contar con una gran área libre que lo conformaría: el car-port, el área de expansión y las plantaciones, que dicho sea de paso, desde antes del inicio del planteamiento del anteproyecto arquitectónico; ya se había destinado el área del huerto donde se habían realizado algunas plantaciones frutales principalmente, destinándose un espacio libre en la parte superior del lote; con 5.55 m. de ancho y 10.25 m. de fondo, para lo que sería el área de residencia, la cual se desarrollaría en dos niveles (Figura 3).

La casa utiliza principalmente una paleta monocromática fuerte en todas partes, comenzando en la nueva fachada de muros blancos y de revestimiento de piedra oscura, así como la cocina en blanco y negro. Internamente, la sensación es limpia, tranquila, con el piso laminado de madera natural que se extiende en la escalera escalonada llamativa que proporciona calidez y suavidad (Figura 4), el mismo material se vislumbra en la estructura de tijerales de la cubierta del volado en el segundo nivel; la terraza 01, a través del cual se puede obtener agradables vistas hacia el car – port, el área de huerto, y hacia el exterior del vecindario. Se ha dado particular detalle en el diseño de la cubierta de tijerales de madera, el mismo que adquiere a propósito ciertas sobredimensiones, que dan atractivo y que confieren características mas campestres. Por otra parte la terraza 02, ubicado en la parte posterior, es menos llamativa y guarda mas relación con su alzado: muros blancos y carpinteria de aluminio negro, con cristales polarizados (Figura 5).

Para superar las restricciones del tamaño de la estancia, se ha creado un espacio a una altura de un nivel y medio sobre la sala en el primer piso, en donde se asoma un gran ventanal que permite que la luz se inunde, y se propague hacia la cocina-comedor, el cual es de tipo americano (integrado).

Una cocina refinada ha sido diseñada con un nivel de personalización precisa, permitiendo una estética altamente funcional y elegante. Los tonos controlados continúan en el baño a través de baldosas de terrazo gris, muebles de porcelana blancos y gruesas llaves negras. Justo encima de la cabina de ducha, del baño del segundo nivel, un tragaluz de gran tamaño permite las vistas del cielo.

Un atrevido contraste con los tonos de luz internos generales; los dos baños están revestidos en tono negro y es fácilmente identificable desde cada uno de los espacios circundantes interiores (Figura 6).

Tanto el dormitorio del primer nivel, como los otros tres ubicados en el segundo nivel presentan un piso laminado de madera que le confiere calidez a sus ambientes, al igual que los pasadizos, sus muros albinos dan una sensación de amplitud y enfatizan la pureza de su arquitectura (Figura 7).

Las dos terrazas de piso de baldosas de terrazo gris que contrasta con la baranda simple y pura de vidrio laminado, usado también en la escalera, que se asoman como parte de expansión de los dormitorios; generan hacia el área libre, visuales y aire fresco a sus ocupantes.

Complementan los acabados; la cubierta de teja pizarra negra que va de la mano con los tonos oscuros, el piso de piedra laja sobre el car-port y exteriores, el piso de la lavandería de cerámico azul, la caja de escalera con cerramientos laterales de vidrio laminado y cubierta estructurada de aluminio con acabado de policarbonato.

Entre los elementos de detalle que le dan un destaque adicional a la casa, están; la cajonería de madera pintado de blanco que se ubica debajo de las escaleras y que sirve para el almacenamiento de los utensilios de cocina, unas cubos de vidrio con marcos de aluminio que se encuentran en la pared de la cocina/comedor en donde se colocaran botellas, la columna pintada de color rojo hacia el ingreso y que se prolonga en el segundo nivel, genera una anomalía interesante en el interior, una luminaria de tipo araña, que se gesta sobre la sala de mayor altura; otorga elegancia y luminosidad a su interior.

Una casa de campo puede usar materiales rústicos (como la piedra o madera) pero con conceptos modernos. La infraestructura puede ser limpia espacialmente, con formas ortogonales puras y seguir siendo una casa de campo. Finalmente hay muchas maneras de lograr la conexión de la casa con la tradición de su lugar, así como con su entorno inmediato y de hacer que los usuarios vivan esa experiencia de conexión con la naturaleza.